森林文明記憶庫

創作者:賴怡璋

年份:2023

件數:現地製作

材質:植物、陶器、植物、布料 、木料、紙 、玻璃。

展覽:做圓/創作者進駐計劃

地點:新北市美術館

主辦單位: 新北市政府、新北市文化局、新北市美術館

策展單位:草字頭

計劃主持: 黃偉倫、呂武隆

執行統籌: 梁懷志

合作夥伴:

晟達陶瓷工藝社:丁有彧 陶器製作設計

茆明泰:木作製作設計

許翼翔:展場設計及燈光支援

明園園藝:植物展品提供

黃子棟:昆蟲標本製作

榮建水電:照明配電工程

森林文明記憶庫/收藏室計畫

自然對我來說,已經不那麼自然,而散落著人造的文明軌跡。

森林成為文明的記憶庫。

縱看新北市山林景致翠綠繁茂,但仔細研究會發現,其中的自然與和諧可能是『人造 自然』。因為人類文明的介入,原本空無的海岸線為了阻擋海風,百年來依附著自南半球引進的木麻黃,幫助了原生樹種將沙灘成為一片森林。在幾十年當中只有構樹與五節芒的野地景緻,一夕間變成來自異國的大花咸豐草花海。看似翠綠的山坡,有可能已爬滿引進的小花蔓澤蘭,有如強勢的轉學生,讓森林這個大班級完全失衡。望向窗外的郊山,很難想像原本只生長在恆春半島的相思樹,因人類的造林運動,讓低海拔的森林全換上同一套制服,成為相思樹的天下。跟隨著不畏黑水溝的人們,千辛萬苦飄洋過海來到了這座島嶼的油桐與烏桕,也許是最厲害的社交高手,在人類種下他的百年後,他們優雅的走入人煙罕至的河谷,高聳入雲的山峰,唯有花期或秋紅,才會短暫的展露出自己來自異國的身分。翻山越嶺才能到達的坪溪古道,一棵棵筆直的柳杉如同整齊的樑柱,從日本來到臺灣,取代了遠古巨木,不願融入周遭的原始森林,原生種與外來種分庭抗禮。

依著不同時代來到這座島嶼的人們,因需求所種下的這些植物,它們不是在這個土地上自然孕育或繁衍的物種,而是跟著人類從四面八方,帶著相應的文化,從流浪、被接納,最後紮根、試圖融合、脫離的過程。

對人際關係有些恐懼的我,有時會覺得我就是這個社會的外來種,只能以勉強的方式融入社會,或許這也是我對這些植物產生興趣的地方。我們或許就像這些植物一樣,試圖和諧地融入群體,卻也如這些並非產自原生森林縝密循環中的外來植物般,因歷史記錄與體內基因無情的顯現而格格不入,有些植物更是以衝突激烈的方式與森林共存。

如果把森林比喻為一座城市,這些植物就有如每個時期所移居的人們,他們留著異地的血液,有著不同的想法,卻被淹沒隱藏在野地林間/人群中,因此我想從林間找回這些植物,回歸到文明世界中。

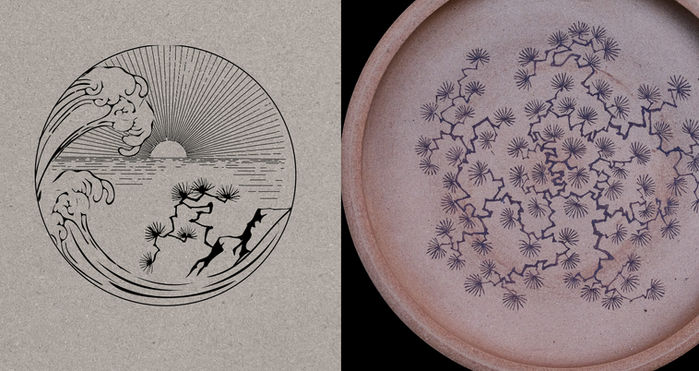

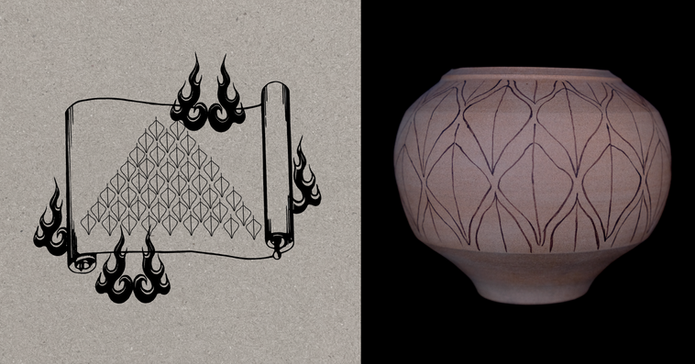

在臺灣,如新北市這樣的大城市居住著來自四面八方的人,就像一座有著各式各樣外來植物的森林,因此我想為這些植物重新描繪一套紋飾系統,並與鶯歌地區特有的文化與產業──陶瓷工藝結合,收集美術館建設工程中挖掘產出的土壤,磨製成釉料後記錄於陶瓶上,最後以繪畫與文字打造一座充滿文明記憶的植物收藏室,將自然與文明揉合並陳,書寫我與這些植物所發生的故事。

文明與自然

「在臺灣,如新北市,許多森林,因各個時期文明需求,引進各式各樣外來植物,在長久的時間下,許多植物已失去他們原本的功能歸化混居於森林中,因此我想試圖從森林中挖掘出這些植物設計成紋飾系統,並與鶯歌地區特有的文化與產業─陶瓷工藝結合,收集美術館建設工程中挖掘產出的土壤,磨製成釉料後繪製於陶瓶上,將自然與文明揉合並陳,書寫我與這些植物所發生的故事�,並讓這些植物,再次從森林回到文明之中。

新北市美術館工程廢土堆

%20(1).jpg)

平溪古道,外來種(柳杉)與自然原生種樹種混居

陶片試片

新北市美術館地基土塊

繪製過程

植物/圖騰/故事

木麻黃

每當經過士林官邸福林路時,奶奶總會告訴我金門的木麻黃是蔣宋美齡捐贈的。如今,它們已經成長成為高大的巨樹,這是我對木麻黃最早的印象。

然而,木麻黃的歷史並不僅止於此。日治時期為了保護農業和陸地,引進了原產於澳洲的木麻黃。在此之前,臺灣的海岸線上從未出現過這種葉形如絲線般的高大樹木。

對我來說,木麻黃是海洋與島嶼的邊緣,是波濤與寧靜的分界線,是冒險和安逸的交界處,也是空無和繁盛交錯的區域。它的墨綠色和炫目的藍色光澤,是綠色和藍色的過渡地帶。

記憶中,木麻黃環繞的單一林相已不復見,因木麻黃屏蔽了海風的吹拂,沿海地帶如今所見的是以本地原生強勢物種為主的海岸次生林相。海岸次生林中依然可以看見木麻黃的蹤跡,但也不像過往獨霸群雄。

如今要在新北市看見如我記憶中完整茂密的木麻黃防風林,北海岸石門區的麟山鼻木棧道也許是首選。對木麻黃來說,它象徵了兩個時代,也是文明在海岸線留下的,逐漸消逝的烙印。

松

記憶中,父親很少帶我們全家出遠門旅遊,除了北美館、故宮、臺北植物園外,唯一會去的郊區就是陽明山國家公園。在當時從未離開臺北市的我,海是個只能靠想像與電視才能看到的風景。

記得有天父親突然翹班帶我們全家出去玩,從來沒有坐這麼久的車,一路從臺北出發,經過金山和九份陰陽海,再搭玻璃船出海賞珊瑚礁。在我記憶中,去回的路途上,顛簸的道路兩旁都是滿滿的松樹,配上深藍色的海,如童話中夢幻的場景,真的好美。

多年後,學會開車的我,那段記憶中的路線一直是我兜風的首選。我從臺北出發,經過金山、九份,再到石門,看到遼闊的海岸景色,但是我總是感覺和以前的記憶有所不同,松樹去哪了?

後來,在好奇心驅使下開始查閱資料,才發現北部大部分的針葉樹都不是原生物種,許多都是在日本時期,為了造林而大量引進。當時臺灣北部的山區,因農業、茶園的開闢與種植可製成染劑的經濟作物─大菁。原始林已被砍伐殆盡,因此在日治時期,選了黑松與琉球松、柳杉等樹種,從大屯山系一路往東北角海岸的山坡和野地,進行大面積造林運動。

隨著時間的推移,樹苗成為挺拔的大樹,松林成為北部山區與濱海日常的風景。但在1958年,新北市石門區(當時為臺北縣石門鄉)突然爆發松材線蟲疫情,短短二十年內,翠綠的松樹一棵棵染成凋零的紅色,一路向南蔓延到全臺各地。

大自然總是讓人措手不及,記憶中的松林因蟲害被原生樹種取代,漸漸消失在這座島嶼上,也漸漸消失在我們的記憶中。如今,在金山還有石門區,還能偶遇幾顆僥倖逃過蟲害的黑松、琉球松混生在次生林中,它們成為人類試圖改變自然而努力造林的歷史碎片,這些殘餘的松樹也讓我回想到,我那蹺班的父親與第一次見到大海的感動。

烏桕

一條惡名昭彰的黑水溝,似乎也擋不住十八世紀這群有著拓荒基因的人們,來到臺灣開墾,烏桕也就在當時逃過危險的大海,並在這座島上落地生根。

烏桕有個別名叫「瓊仔」,原產中國華南,木材加工後可做家具、雕刻、櫥櫃等用途。種子的種皮可做蠟燭或肥皂原料,種仁可以搾油,稱之為青油,可做為燈油。葉可做為染料之用。對當時的人來說,實在是全身是寶,這也是先民引進它的原因。

但時間拉回到二十一世紀的今日,隨著科技的進步和時代的變遷,烏桕已完全脫離了經濟作物的頭銜。先民渡台的故事也已漸漸淡忘,成為了模糊的歷史。

記得小時候,我和家族兄弟姐妹無意中翻到長輩收藏的族譜,而我們這群小毛頭也被寫進族譜裡,是第十八代,名字正中央都清一色被冠上「怡」。我就是族譜最後一排中的其中一位。

族譜在某次兄長玩火時不慎引發小火災中化為塵土,隨著時間無情,三十個年頭過去,長輩一位一位的過世,我們這脈的家族彷彿也遵照「祖宗十八代」的詛咒,到我父親過世後正式分崩離析。只有在秋季,鶯歌石旁烏桕的那一抹紅,提醒了我這位十八代的子孫,我是來自一群不畏黑水溝,渡台來到『新北市樹林』開墾的後代。但我相信「鄉愁」會隨著時間慢慢淡化抹滅在記憶中。烏桕的紅也會慢慢與它的來歷脫鉤,成為秋季時登山的美麗一景。

油桐花

五月某日開車經過鶯歌的高速公路上,放眼所見的丘陵山頭都開滿延綿不絕的油桐花,當時我覺得美極了。於是我就與副駕的朋友聊起,大學時有一位老師,審美敏銳又特立獨行,評論作品總是可以毫不留情的一針見血,但他最討厭的花就是油桐花。他說:原本翠綠的山頭被染得東一塊白、西一塊白看起來不祥又突兀。

聽到朋友乾笑後,我又繼續說道:五月就是要賞油桐花,就像初春要有櫻花、秋天要有芒花。何況他原本就是生長在臺灣林間的喬木,是大自然精心安排的一場盛宴,怎麼會覺得它醜,真奇怪。但就讀植物系的朋友忽然回答,油桐花不是臺灣原生種啊!吃驚的我如同聽到佛手瓜是龍鬚菜結出來的同等腦洞大開!油桐花的確並非臺灣原生種,而且引進是有被記載在歷史與文獻中。

油桐原產中國長江流域,在清明時期已被陸續引進種植以煉油。也是客家人早年勤奮開墾家園種植的經濟作物之一。二戰時期更是被大量栽種,供軍事及工業煉油使用。但隨著歷史的造化與工業的革新,油桐樹的價值不復存在。它就這麼漸漸被遺棄在森林中。

文明終將再次歸還給森林,但油桐花就像是過去的魂魄與執念,依然堅守著自己的崗位。每到花季,滿山雪白的花朵配上翠綠的葉片,似乎就是想引誘我們,打開手機,翻開平板,透過它查閱過去的先民在這座島嶼所發生的歷史與記憶。

回到我的大學老師,也許在他心中油桐花不僅僅是單純雪白的花。我堅信敏銳的他,應該是察覺到油桐花本來就不應該生長在放眼所及的山頭上,而是一種非自然的景觀,或是一座荒廢在森林中的文明遺跡。

小花蔓澤蘭

就讀研究所時為創作組,由於需要較大的空間繪製巨幅油畫,因此與當時交往對象,在內湖與汐止的交界處,租了一個公寓。因為是凶宅的緣故,乾淨寬敞的空間價格卻非常便宜,因此我們就同居在那裡生活與創作非常久的時間。

租屋處位處密集住宅區,車位非常少,因此他都會停到附近的山坡旁,一起散步回家。某次在等他停進一個狹小的車位時,忽然注意到山坡上都被一層單一的深綠色藤蔓包覆,在月光的照射下,如同一群批著長髮駝背的巨人剪影,顯得格外壓迫。後來得知那片山坡都被小花蔓澤蘭入侵,原本的大樹都已奄奄一息。事過境遷,過去這段每天回家的路,還是印在腦海裡揮之不去。

小花蔓澤蘭原產於中南美洲和加勒比海,曾在二次世界大戰時被引進印度用來偽裝飛機場等軍事設施,1950年引入東南亞作為水土保持的植物。但它引進臺灣的歷史眾說紛紜,有人說是引進美國中古曳引機時不小心挾帶進入,也有人說是刻意引進來做水土保持之用或作為藥用。不管是蓄意還是無心讓它流浪到臺灣,可以確定的是1986年在屏東萬巒就有它的蹤跡。

對生愛心型的葉片充滿浪漫的氣質,彷彿向全世界宣揚愛與和平的環球小姐,但人類卻看上它強壯好戰,生長旺盛的能力,徵召它一起對抗惡勢力,寄望它成為以一人就能平定戰爭的英雄。但天真的人類低估了這位美麗的的戰士,強壯的它不會因為任務結束,就會停止發揮它好戰的特性。對它來說不分青紅皂白,走到哪,就是它的天下。

回想那段長達八年的感情生活,充滿小花蔓澤蘭的路,也數不清走了多少次,但最後是在風風火火的狀況下結束這段感情。誰對誰錯,誰也說不清。我們如同兩株小花蔓澤蘭,好的時候我們各將愛心蔓延覆蓋到相互生活的各個縫隙,但當成為敵人時,必定化身為兩位勇敢的戰士,打得兩敗俱傷。而且殘存的身軀還能飄散至各地,各自繼續用兩片愛心覆蓋彼此的世界直至窒息缺氧。

相思樹

相思林是北部近郊丘陵的主要地景。但當知道每一片北臺灣的相思林都是人工造林所形成時,一定會感到驚訝!第一個跟我講這件事的是奶奶。當時我不太相信,因為實在是太龐大了,大到你無法想像人類改變地貌的能力。

原本,相思樹只生長在恆春半島。由於木材的特性,礦場的坑道樑柱都是以它的木頭作為支柱而得以開採煤礦。枝幹可作為木炭。在當時生活中煤礦與木炭,是文明發展主要的能源之一,於是相思樹可以說同等於「能源」。但隨著時代的發展,天然瓦斯管線和電管與LED燈泡已經佈滿了整個城市,火車全面電氣化後,礦場也逐漸被慢慢淘汰。

相思樹在時代的洪流中失去了原本的功能,但它如同人類發展的大型歷史文物,依然生長在每一座可眺望城市的山中,是人類曾經為了發展而改變整個森林的歷史見證。奶奶經歷了清朝末期、日本時期、二戰、國民政府執政、以及現在自由民主的臺灣,也許那場震撼的造林大型運動,是她永遠都忘不了的畫面吧。

大花咸豐草

1976年,蜂農李錦洲因蜜源需求從智利引進了四季都能開花的植物「大花咸豐草」。從此之後全臺低海拔森林、野地,甚至是都市公園和家門口牆角等所有地方,都能看到如同洋甘菊的小白花。

特別的是,它的種子無法靠風或鳥類傳播,主要是沾附在人類的鞋底、衣物和動物毛髮上進行傳播,而有了「鬼針草」的別名,因此白瓣黃心的花成為森林中的人或動物移動的活軌跡。

2021年時,因創作需求,整個夏季幾乎都在基隆與坪林一帶野地踏查植物。某日為了尋找植物,在基隆正濱附近的郊山,刻意偏離步道走進森林。天色漸暗,當我意識到該往回走時,才發現自己竟然在林間迷航了。但因為是近郊,所以也沒有太在意將錯就錯繼續往森林前行,心想應該走一走就會看到步道。然而獨自一人踏在昏暗的野林中,隨著陽光角度越來越斜,慌張與不安越濃。頓時我才意識到,嗯!我真正是找不到離開森林的路了。

因此打開手機地圖,尋找最近的步道與村落,發現我離海大附中不遠,因此就循著定位方向,踏著寸草不生又泥濘的盤根,毫無頭緒地往地圖指示的方位前行。就在極度絕望的時刻,忽然在遠處發現了幾株大花咸豐草!猜想會不會是一條獸徑並向前查看,竟是一條被高大芒草掩蓋並半坍塌的荒廢步道。對當時的我來說,有路,就算再爛已經很感動了。按著地圖方位踏著殘破的水泥塊,芒草的數量越來越少,大花咸豐草卻越來越多,道路也越來越完整。頓時我才發現,大花咸豐草如同路標一般,指引著我回到文明世界。最後,兩排的白花和遠方城市的噪音迎接著我回到了有路燈的道路。

全身泥濘又沾滿鬼針草種子的我,走在海大附中放學嬉鬧的人群中,心裡想著就在幾個小時前,是大花咸豐草引領我從荒野回到都市。

回到2023年的鶯歌大漢溪河濱步道的先驅林中,幾乎被大花咸豐草占領。也許有人痛恨它破壞生態平衡又愛咬衣服,有人喜歡它一年四季盛開的小白花,但對我來說,它曾經像隧道中遠處的光一般,白色的花瓣讓我走出未知的恐懼,如同引路花,連結了荒野與文明,指引我回到熟悉的地方。

槭葉牽牛

父親最驕傲的一件事,就是1986年臺北市立動物園從圓山遷園到木柵,父親的公司在當時承包了遷園期間的無線電操作與設備架設工程。在當時手機與網路還未普及的年代,從事無線電技術工程,算是一項很時髦的工作。

也許有參與遷園的緣故,不是館員的他,木柵動物園卻跟自家一樣熟悉,時常帶著我們全家鉅細靡遺的導覽整個園區,我記得,當時有一隻大象叫林旺,是動物園的大明星,可以丟香蕉餵食他,非常好玩,還有一隻北極熊,灰白巨大的身形 ,孤零零的被關在四面都是水泥牆的籠舍,等著民眾丟食物餵食。

但我一直被周邊藍紫色的牽牛花所分心,記得當時不管是園區週邊的山坡、欄杆、還是牆壁、都爬滿這個來自北美州的槭葉牽牛,喇叭狀的花,掌形的葉子,對當時的我來說絕對比林旺或是那隻孤單的北極熊迷人。

因此每次去動物園,都無心聽父親介紹他心中喜愛的動物,而是盯著牽牛花!所以父親總是會在離開動物園時,在路邊無奈的拔了一串槭葉牽牛給我,也許在他心中,做無線電的他,總是有一個跟他永遠不對頻率的兒子。

木柵動物園最後一隻北極熊在1996年因照料不善,毛髮脫落成為一隻黑熊,孤獨病死在園內,林旺則是在2023年以高壽的年齡過世。上了國中後,直至父親過世前,我都未再與父親一同踏入動物園。

但如今,槭葉牽牛如同一條線,只要看到藍紫色的花,就會想起那全身依然佈滿白毛的北極熊,身手矯健的林旺,還有那曾經意氣風發的父親。

非洲鳳仙

在陽明山上,家族有一個小農舍,那裡總是冷涼多雨,可以遠眺火山口的白煙。記憶中只要天氣好,就會吵著要到農舍玩,因為那裡充滿了各式各樣的植物。

某一次上山,看到父親後車廂帶著一株紅玫瑰與一盤我不認識的花苗,每一株都開著不同顏色的花,問了名字叫做「非洲鳳仙」,當時就讀小學的我還沒有任何地理概念,心裡想非洲?不是都是草原嗎?難道非洲斑馬都吃這個?但把熱帶植物帶上山種植是父親常有的習慣,通常都是無法過冬而死亡收場,所以也沒多想。

1966年從非洲東部引進臺灣的非洲鳳仙,對於當時保育觀念比較落後的我們來說,並沒有意識到它會在未來十幾年內成為這裡的雜草。原本只種植在農舍前的花圃,才幾年的時間,先是把紅玫瑰淹沒,再從小花圃一路蔓延到整個山谷,到最後只要在公路看到非洲鳳仙花,就知道大約快到農舍了。甚至植株之間還會相互交種,形成特殊的花色與斑紋,許多都是市面上完全找不到的品系,花色可以從淡藍一路漸變到橘黃,成為一套色卡。這也是父親移植到山上唯一活下來的異國植物,喜歡生活多姿多彩的父親一定暗自竊喜著,讓山谷充滿各種顏色,尤其是到了茶花與櫻花齊放的時候,加上非洲鳳仙,可以說是色彩轟炸,因此花團錦簇一直是我對山上農舍的視覺印象。

這樣的狀態一直到父親過世隔年,2016年的那場霸王級寒流,連臺北市都下了雪,記得打開窗,遠方近郊的小山都被蓋上白色的糖霜,站在陽台就可以接到從天空落下的冰霰在手裡融化。事後上山查看災情,農舍彷彿經歷了一場暴風雪,從樹冠到地上的每一片葉子都像是被熱水燙過一樣腐爛凋零,腐臭味四溢,如同一場森林浩劫。從那天起,非洲鳳仙就如同父親的生命,漸漸消失在我的生活中,數月後因為那場大雪,五彩繽紛的山谷又再次恢復成十幾年前翠綠的原始景緻,非洲鳳仙成為弱勢種漸漸消失殆盡,蕨類與苔癬又再次奪回它們的領地,如今那開滿非洲鳳仙花的農舍也與父親一同成為一份回憶。

因此有時候在山間小路偶遇殘存的非洲鳳仙,都會讓我想起,過去父親所打造那座深藏在雲霧中的彩色小農舍。

翠玲瓏

從小在臺北市中山區長大,招牌的燈光與高樓大廈是最日常的景觀,家中的大人因為時常不在家,因此總是請保姆與看護照顧一家老小。記得照顧我的保姆叫「HaRu 阿姨」,至今不知道這是外號還是她的本名。生性嚴厲的HaRu 阿姨,根本就是一位教官,從我出生就看顧著我,我們算是同時來這個家,她很清楚我只愛綠色植物,對其他事物一率無感。

腳受過傷走路總是不太方便的她,為了滿足我對植物的喜好,時常忍著腳痛在幼稚園下課後,陪我徒步逛臺北市區,在巷弄牆角或是防火巷與老破屋中,收集採摘野菜。

在某一次採集過程中,我們經過康樂市場(現已拆遷為林森公園),發現一座木料搭建的新茶攤,兩側各掛了一盆植物──翠玲瓏,原產熱帶美洲,民國70年陸續引進作為觀賞植物使用──因此在當時還是非常少見,所以同時吸引了我們兩人。

從不亂花錢的她,忽然拉著我到那個攤子買了兩杯紅茶,並跟老闆攀談那盆栽真好看,從此我們只要經過市場,就會到那家紅茶攤買紅茶,只為了看一眼那兩盆可愛的翠玲瓏。

也許是茶真的不太好喝,茶攤沒多久就停止營業了,兩盆翠玲瓏與時尚的攤子就閒置在路邊,變的殘破不堪,所以我時不時就吵著要我保姆把那兩盆植物救回家,但充滿規矩與紀律的她絕對不可能准許我做任何偷竊的行為,直到某天晚上準時就寢的我,忽然又提起想要那兩盆植物,她忽然從床上坐起來,本以為要挨罵了,結果卻說:「走!我們去把盆栽拿回來吧!」那麼晚出門已經覺得夠刺激了,而且還是偷盆栽!真是讓人心跳加速!到了現場,被棄置的攤車已經坍塌成一堆廢料,盆栽也被壓在木板下,已稍顯枯黃,兩個人就這麼偷偷摸摸把盆栽從廢料堆中取出來後跑回家。這是我第一次看到她從教官變成一位偷拔水果的小女孩,在昏暗的路燈下,披頭散髮中流露出竊喜的笑容,邊跑邊笑,真得很可愛。

但這也是唯一一次跟保姆作過刺激又好玩的壞事,紀律依然是我和她相處的日常。直到我上小學後的某天,一向嚴肅的她忽然變得慈眉善目,跟我說她要回南部了,才一晚就匆忙的把行李打包好,就在當天清晨獨自一人離開住了7年的地方。當時的我覺得她也許幾天後就會回來,所以連一個擁抱與一句再見都沒有,現在想起來真得挺無情的。

環顧雙北市,移居人口越多的區域通常都是較少維護的巷弄老屋或等待都更的房舍,這些地方最常看到翠玲瓏只靠著冷氣滴下的水,就能長滿殘破的屋簷與快坍塌的浪板。這種外來植物總是能安穩地生長在最不安穩的地方,流浪如同它的宿命,如同我的保姆,安穩住了7年的地方與從0歲帶到上小學的我,在保姆心中,也許只是在漂泊的人生旅程中所遇到的風景,我們也都是互相的過客,安穩與流動有時只是一線之隔,心中認為的「家」也不一定能長居久安。安穩也許只是一種錯覺,而這個錯覺總讓人無法與漂泊中的人,在別離的那一剎那好好的告別。

展場實景拍攝

新北市美術館/攝影:平凡製作 studio ordinary